Néstor Kirchner, el Presidente que cambio la historia |Por Juan Villa

25 febrero, 2022Por Juan Villa.

Este 25 de febrero Néstor Kirchner cumpliría 72 años, una fecha que motiva a recordar la huella indeleble que dejó en la política nacional. Siendo una figura desconocida para el gran público hasta antes de su nominación como candidato, irrumpió desde el sur con una potencia avasallante modificando el curso de los acontecimientos y poniendo de pie a un país devastado.

El 19 y 20 de diciembre de 2001 la Argentina había estallado. La rebelión popular contra las políticas de ajuste que quebraron al país y sumergieron a amplias franjas de la población en la miseria absoluta terminó con un ciclo de más de dos décadas. La magnitud de la crisis de representación expresada en la consigna “que se vayan todos”, la crisis de las identidades políticas y un estado de desesperanza no presagiaban la aparición de un liderazgo que concitara el apoyo popular. Con la negativa de Menem a competir en el balotaje buscando restarle legitimidad al nuevo gobierno, el inesperado presidente asumió la primera magistratura con apenas el 22 % de los votos, una fuerte conflictividad social, una deuda gigantesca en default y fuertes advertencias de los sectores de poder que pretendían un presidente débil y permeable a sus intereses.

El carácter centralista del país había ignorado la trayectoria de Néstor cómo Gobernador de Santa Cruz durante tres períodos. De modo que su gravitación a escala nacional se prolongó por apenas siete años, desde el año 2003 cuando inició su mandato presidencial hasta su fallecimiento, el 27 de octubre de 2010. Ese tiempo le bastó para convertirse en la figura política nacional más importante del siglo XXI dejando un legado que perdurará en el tiempo. Sería imposible abarcar su acción política en un breve artículo, de modo que propondremos sintetizar sus principales contribuciones que marcan, al igual que la irrupción de Juan Perón a mediados del siglo XX, un antes y un después en la vida nacional.

Recuperación de la política como herramienta de transformación

Su forma enérgica, resolutiva y cercana al pueblo de ejercer el poder rápidamente despertó simpatías y reconstruyó la devaluada autoridad presidencial. “Recuperar la política” era condición necesaria para “recuperar el Estado” que comenzó a intervenir activamente en ámbitos que habían sido librados al mercado con consecuencias desastrosas. Al mismo tiempo, las transformaciones promovidas reinstalaron el debate sobre los alcances de una democracia de baja intensidad donde las decisiones trascendentales no se tomaban en la Casa Rosada. El ciclo político inaugurado por Néstor transformó de modo trascendente el vínculo de la sociedad con el Estado que asumió un rol activo en el diseño de políticas públicas con una orientación que se enfocaba en el crecimiento y la distribución de la riqueza. Por su parte, la política volvió a ser la herramienta donde se dirimen proyectos societarios, mientras que la democracia, que desde su restauración no superaba el nivel procedimental, recobró una intensidad que permitió poner en cuestión el orden neocolonial heredado de la dictadura.

El renacimiento del peronismo como proyecto de liberación

El ascenso del peronismo en 1945 transformó al país incorporando a los trabajadores, hasta entonces excluidos de la vida política y social, desplegando un proyecto industrial de desarrollo nacional que quebró la dependencia semicolonial con el imperio británico y dejó atrás el modelo agroexportador que sólo beneficiaba a una minoría vinculada a los mercados externos. Tan profunda fue la obra de la revolución justicialista que a pesar de la violencia oligárquica por apagar sus rastros luego de 1955, el pueblo logró que Perón retornara al país luego de 18 años de exilio y fuera elegido presidente con el 62 % de los votos, retomando el proyecto de liberación nacional inconcluso. Sin embargo, luego de su fallecimiento el bloque oligárquico imperialista llevó adelante el golpe de Estado que tuvo como principal objetivo eliminar de raíz el proyecto justicialista e instaurar un nuevo modelo económico liberal a través de un genocidio de proporciones inéditas.

La restauración democrática y el primer traspié electoral de su historia a manos del radicalismo, pusieron en crisis al peronismo que exploró nuevas alternativas a través de la denominada “renovación”, donde se destacaban figuras como Antonio Cafiero, Carlos Grosso, José M. de la Sota y Carlos Menem. El inesperado triunfo de Menem sobre Cafiero en las internas partidarias de 1988 dejó al riojano como favorito para suceder al gobierno de Alfonsín que naufragaba en un caos económico y social y que tuvo que adelantar el traspaso de mando. Una vez en la presidencia, Menem capituló rápidamente con el establishment y desplegó un programa económico privatista y de apertura económica que profundizaba los rasgos estructurales del modelo implementado por la dictadura y que Alfonsín ya había comenzado a aplicar. Por si fuera poco, Argentina se alineó incondicionalmente a los Estados Unidos y los organismos financieros internacionales – actitud que el propio Canciller definió con el humillante calificativo de “relaciones carnales”- lo que significaba un apartamiento explícito de la Tercera Posición Justicialista que se remató con el abandono del Movimiento de Países No Alineados.

En los primeros años cuando la convertibilidad estabilizó la economía que venía de varios episodios hiperinflacionarios, el modelo tuvo un amplio consenso social que permitió la reelección de Menem. Aún no se advertían las consecuencias del proceso privatizador, la desindustrialización, la desarticulación de las capacidades estatales de regulación y el endeudamiento permanente que requería mantener ese esquema de paridad cambiaria. El ocaso del menemismo se cristalizó en las elecciones generales de 1999, donde la Alianza entre el radicalismo y el progresismo frepasista se impuso de manera contundente. Sin embargo, la coalición encabezada por los radicales no sólo no viró el rumbo, sino que profundizó el programa neoliberal de ajuste y endeudamiento que terminó por estallar en diciembre de 2001 y tuvo un trágico saldo de más de 30 muertos en la represión ordenada por Fernando de la Rúa.

Un marco explicativo no puede dejar de tener en cuenta que a principios de los noventa, con la caída del Muro de Berlín y la implosión de la Unión Soviética, se había impuesto una aplastante hegemonía del capital financiero internacional y un incuestionado dominio global de los Estados Unidos, ya sin su contrapeso de un orden bipolar. En distintas partes del mundo, movimientos y partidos de raigambre popular no resistieron a los cantos de sirena y se plegaron a las recetas del “Consenso de Washington” llevando adelante reformas que desarticularon las bases del Estado de Bienestar de posguerra. El peronismo no fue ajeno a ese poderoso influjo que sostenía el triunfo permanente del capitalismo en su versión neoliberal y el fin de las ideologías y señalaba que había una sola dirección posible que Menem encaró a toda velocidad. El liberalismo argentino, paradójicamente, ejecutaba el programa de Martínez de Hoz y sus continuadores a través de un partido popular con una amplia base social. De este modo, en un proceso que se desplegó desde 1955 y que incluyó fusilamientos, represión, persecución, desapariciones, secuestros y que ya en épocas democráticas incluyó cooptación de cuadros políticos y sindicales, la clase dominante veía finalizada su obra cumbre: la asimilación y domesticación del peronismo anulando su orientación popular y revolucionaria.

Pero es aquí donde aparece la disruptiva figura de Néstor Kirchner que vuelve a poner de pie al peronismo y a recuperar sus rasgos fundantes. Con una fuerte crítica a quienes habían abjurado de las banderas históricas, la reconstrucción del movimiento popular impulsada por el patagónico le devolvió su potencial transformador, recuperando la capacidad del peronismo de llevar adelante un Proyecto Nacional cuyas líneas fundamentales están presentes en su discurso inaugural el 25 de mayo de 2003: “En nuestro proyecto ubicamos en un lugar central la idea de reconstruir un capitalismo nacional que genere las alternativas que permitan reinstalar la movilidad social ascendente (…) El mercado organiza económicamente pero no articula socialmente; debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Es el Estado el que debe actuar como el gran reparador de las desigualdades…”. Después de la larga noche neoliberal resurgía un proyecto de país con un signo inequívocamente peronista: capitalismo nacional y autocentrado, reparación de las desigualdades a través del rol del Estado que subordina al mercado (Justicia Social), posicionamiento soberano ante el concierto de las naciones (Soberanía Política) y la construcción de márgenes de autonomía para orientar la política económica (Independencia Económica). Néstor sacó de su letargo al peronismo e hizo posible la reedición de un proyecto nacional popular, alternativa que los grupos dominantes creían sepultada.

Un proyecto político con objetivos económicos.

Kirchner tuvo que enfrentar los enormes desafíos y urgencias de un país arrasado por el neoliberalismo y el repliegue del Estado frente a las fuerzas del mercado. Lo primero era desactivar la conflictividad social con una reactivación económica que aliviara los padecimientos de los sectores populares y que, por añadidura, permita restablecer la legitimidad de las instituciones democráticas recuperando un orden que le diera sustento al ejercicio del poder político. Esto permitiría, a su vez, poder contar con una base de apoyo social que sostenga electoralmente al proyecto en el tiempo. Por eso no es posible disociar la dimensión económica del proceso iniciado en 2003 de la configuración del poder político que le dio viabilidad y que se sintetiza en una fórmula que habitualmente utilizaba Cristina: “proyecto político con objetivos económicos”.

El desempeño económico del ciclo kirchnerista no fue homogéneo. Influyeron en su curso condicionamientos de coyuntura y estructurales, factores externos como la crisis mundial, el precio de las materias primas o las alternativas geopolíticas, las relaciones de fuerza y los resultados electorales y hasta las tensiones en la propia fuerza, entre otras. Sin embargo, a pesar de estos y otros avatares durante el gobierno de Néstor (2003 – 2007) y los dos gobiernos de Cristina (2007 – 2015) se mantuvieron ciertas constantes que no variaron en sus líneas fundamentales.

El componente principal de la política económica fueron los estímulos a la demanda interna, favoreciendo una dinámica virtuosa de crecimiento. Se impulsó la mejora en los niveles de empleo, los salarios reales y la distribución del ingreso, lo que implicó una activa intervención estatal y un fuerte incremento del gasto público real, principalmente destinado a infraestructura. En la misma línea, hubo una recomposición de salario mínimo y se implementó un programa previsional que incorporó al sistema jubilatorio casi dos millones de personas en menos de dos años. Entre 2003 y 2007 el PBI creció por encima de 8 % anual, la pobreza bajó drásticamente del 57,5 % al 27,2 % y el desempleo se redujo del 22,5 % al 9 %, creándose millones de puestos de trabajo, principalmente en el sector industrial. También se procuró reconstruir la institucionalidad laboral reinstaurando los convenios colectivos de trabajo que permitieron que los trabajadores recuperaran su poder de negociación y al Estado erigirse en árbitro de las pujas entre capital y trabajo. En suma, se trató de un virtuoso proceso cuyo resultado más elocuente fue revertir la desindustrialización que venía dándose desde mediados de los setenta.

En efecto, el bienestar del pueblo no fue producto de un “viento de cola”, como suele aducirse desde sectores antiperonistas, sino por el despliegue de un proyecto político cuyo principal objetivo fue la inclusión social de los sectores excluidos y empobrecidos por el modelo neoliberal. Se hizo incorporando millones de compatriotas al mercado laboral y al consumo, que fue la principal palanca del crecimiento. Esa política que Néstor implementó fue transversal a todo el ciclo kirchnerista a pesar de los problemas que aparecerían en el horizonte como las tensiones inflacionarias y la restricción externa producto de la escasez de divisas.

Los Derechos Humanos y el final de la impunidad

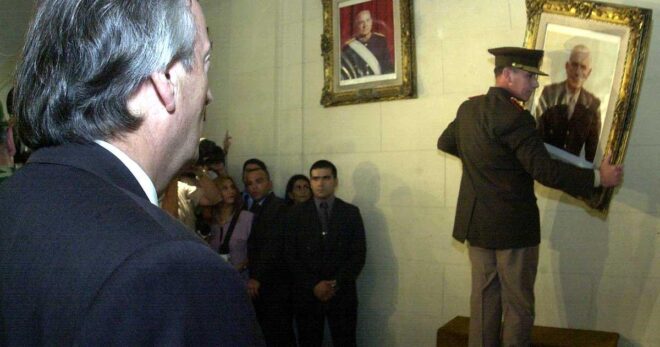

En la Argentina del año 2003 reinaba la impunidad de los genocidas militares y sus cómplices civiles. La lucha por la Memoria, Verdad y Justicia había sido una demanda irrenunciable de los organismos de Derechos Humanos que persistieron durante más de dos décadas con la fortaleza moral de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Tras el Juicio a las Juntas se había consagrado una estructura para asegurar la impunidad, primero con las leyes de “obediencia debida” y “punto final” y luego con los indultos. Con el ascenso de Néstor al gobierno se derogaron las leyes de impunidad abriendo el camino para la reapertura de las causas de los responsables del genocidio.

Por lo demás, los Derechos Humanos ocuparon un lugar de centralidad en la construcción de poder y en la configuración de la identidad política kirchnerista. Con fuertes gestos simbólicos Néstor asumió explícitamente una pertenencia generacional de impronta militante. Ya en el discurso inaugural señaló: “Formo parte de una generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Me sumé a la lucha política creyendo en valores y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la Casa Rosada”. Unos meses más tarde en la Asamblea General de Naciones Unidas sostuvo que “Somos hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo” y en el Colegio Militar en el día del Ejército afirmó duramente: “Como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo”. Sin embargo, el tema no se agotó en la continuidad de los procesos penales o la retórica reivindicativa, sino que se impulsó la incorporación al Estado de la agenda histórica del movimiento de Derechos Humanos con su correspondiente dotación de recursos materiales que consolidaron la institucionalización permanente.

Otro aspecto central vinculado a las violaciones a los Derechos Humanos en el marco del Terrorismo de Estado durante los años 70´ fue la confrontación con la interpretación histórica del “Nunca Más” y la “teoría de los dos demonios” que había sido impuesta por el alfonsinismo y continuada por el menemismo. A la vez que se derribaban los obstáculos legales para el final de la impunidad, el gobierno planteó una disputa en torno a las causas reales del golpe de Estado. La versión que se había querido instalar durante los años 80´y 90´ pretendía atenuar la responsabilidad castrense y dejar en un manto de silencio los apoyos civiles sosteniendo que la dictadura había sido la respuesta al caos y a la violencia que transitaba la sociedad argentina. Según esta interpretación, el terrorismo estatal habría sido una respuesta a la violencia política y que los crímenes cometidos ilegalmente habían sido “excesos” en el afán de poner orden. El final de la impunidad desarticuló dicho relato y evidenció que la dictadura cívico militar fue el intento de los sectores dominantes por terminar manu militari con el proyecto político iniciado en 1945 y sus bases de sustentación e infundir el terror en la sociedad para lograr una despolitización total de la sociedad. Los militares fueron el brazo ejecutor de un proyecto que exterminio que tuvo la aquiescencia de sectores políticos, empresariales, eclesiásticos y mediáticos. El proyecto encabezado por Néstor y Cristina no sólo desarmó la estructura de la impunidad, sino que dejó en evidencia las complicidades civiles del genocidio, el modelo económico que impuso y sus continuidades con el retorno democrático.

Los jóvenes y la política

El intenso involucramiento de los jóvenes de los sectores populares a partir del ascenso del peronismo el 17 de octubre de 1945 y la radicalización ideológica de los jóvenes de sectores medios durante las décadas del sesenta y setenta fueron un rasgo de época que la dictadura ahogó a través de su plan sistemático de exterminio. El objetivo de disciplinar a la sociedad a través del terror tuvo a la juventud como blanco predilecto. Si bien en los primeros años del retorno democrático hubo una movilización de la sociedad civil con la “primavera democrática”, en líneas generales se produjo una despolitización y un debilitamiento de la militancia organizada. Si bien persistieron los ámbitos de resistencia, aparecieron nuevas formas y canales para expresar la rebeldía y el malestar juvenil.

Néstor reivindicó y estimuló la militancia juvenil reconociendo su pertenencia a una “generación diezmada”, enlazando el pasado con el presente convocando a los jóvenes a sumarse a las luchas políticas. En un acto del año 2005 por el día de la juventud señalaba: “Queridos hermanos, hermanas, compañeras y compañeros: veo hoy en los rostros de ustedes las caras de miles y miles de amigos y compañeros que hoy no están, pero que militaron conmigo en esa gloriosa JP, que ustedes dicen que lo dejaron todo por la Patria. Veo en vuestros ojos la misma esperanza, el mismo sueño que tuvimos nosotros cuando nos incorporamos pensando que el país podía cambiar; seguimos soñando que puede cambiar, pero para que cambié hay que tener la fuerza indoblegable del cambio y en la construcción del nuevo tiempo, mucho coraje y nada de miedo para construir la Argentina que necesitamos”. En el año 2008, ya con Cristina como presidenta, Néstor interpelaba a los jóvenes pidiéndoles que “sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión del nuevo tiempo”. El final de su vida lo encontró promoviendo la participación de los jóvenes e impulsado la formación de cuadros que le den continuidad y sustento al proyecto político. De hecho, su última aparición pública fue en el acto del Luna Park organizado por la juventud un mes antes de su fallecimiento.

El proceso kirchnerista generó una repolitización de la sociedad en general y de los jóvenes en particular que se sumaron a la militancia convocados por un proyecto nacional que volvía a colocar a la política en el centro de la escena. No ha sido casual que la oposición a través de su pléyade mediática haya articulado un fuerte discurso “antipolítica” demonizando el involucramiento de los jóvenes en la política. De este modo, Néstor tampoco dejó de lado la importancia del “trasvasamiento generacional” postulado por Perón, preocupándose por la continuidad del proyecto y la formación de cuadros políticos intermedios imbuidos de formación y actualización doctrinaria.

La Patria Grande

Los años en que se produjo el ascenso de Néstor a la presidencia, América Latina había comenzado a vivir un ciclo de gobiernos populares que se prolongó durante más de una década. En ese tiempo, la integración regional avanzó de una manera inédita, no sólo por la coexistencia de gobiernos con orientaciones similares (Chávez, Lula, Néstor, Cristina, Evo, Correa, Lugo, Mujica) sino por la conformación de un bloque político que expresó un proyecto, aun con los matices que pudieran presentarse, que iba a contramano de la hegemonía global del neoliberalismo con resultados económicos y sociales formidables. Ese proyecto regional, a pesar de los retrocesos y la contraofensiva conservadora, aún sigue en pie.

Una de las gestas más importantes fue el rechazo al ALCA en el año 2005 en Mar del Plata cuando Estados Unidos pretendió imponer un área de libre comercio en lo que consideraba históricamente su “patio trasero”. El proyecto fue malogrado en una muestra de insubordinación hacia la prepotencia imperial y Néstor, anfitrión de la cumbre, planteó con firmeza, ante la atónita mirada de Bush, que el proyecto se trataba de una imposición que la América del Sur no estaba dispuesta a conceder. Señaló con firmeza: “Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja; es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta, para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren”.

La unidad regional se consolidó con el rechazo al proyecto imperial estadounidense, pero fue más allá con el despliegue de una nueva arquitectura institucional que profundizó los lazos políticos, económicos y culturales. Kirchner y Lula propiciaron el fortalecimiento del MERCOSUR con una alianza estratégica que marcó el pulso del rumbo suramericano. La más destacada actuación de Néstor como figura consagrada de la “Patria Grande” fue luego de su elección como Secretario General de la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) cuando su participación fue decisiva para evitar una guerra entre Colombia y Venezuela, azuzada por Estados Unidos a raíz de un conflicto fronterizo. La novedad fue que por primera vez una organización propia del subcontinente intervenía y solucionaba una controversia sin la necesidad de acudir a la OEA, un organismo títere de los intereses norteamericanos que apoyaba toda acción desestabilizadora de los gobiernos populares.

La muerte de Néstor y de Hugo Chávez fue un duro revés para la integración regional. El bloque perdió fuerza y hubo una contraofensiva desestabilizadora y golpista que combinó métodos tradicionales con nuevas formas como el “Lawfare”, promovidas por las oligarquías locales aliadas al imperialismo, que iban a poner en suspenso el proyecto expresado por los distintos liderazgos populares.

Conclusión

La figura de Néstor Kirchner surgió de la devastadora crisis que había dejado al país en ruinas. Rápidamente dio respuestas a buena parte de las demandas y expectativas de amplios sectores sociales azotados por el modelo neoliberal. Por necesidad y por preferencias doctrinarias, el Estado se convirtió en el centro de la acción gubernamental. El proyecto impulsó una estrategia de desarrollo que tuvo en la expansión del consumo el principal estímulo para la inversión productiva, desplazando a la lógica de valorización financiera impuesta desde 1976. Los gobiernos de Néstor y de Cristina, aun con las complejidades de una economía capitalista periférica, generaron crecimiento y distribuyeron sus frutos modificando muchos de los lastres estructurales de las décadas previas. Néstor planteó la idea de refundar a la Argentina sobre nuevas bases: un “país normal” y un “capitalismo serio” que permitiese construir la grandeza de la Nación con el protagonismo del Pueblo. Su temprano fallecimiento fue un golpe durísimo para el movimiento popular dejando un vacío que fue imposible de llenar. Sin embargo, deja un inmenso legado como guía de acción para el siglo XXI.